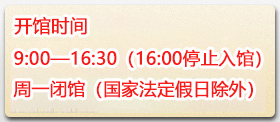

1998~2006年间,为了推进汉代铜镜铸造技术和铜镜铸造业研究,笔者先后对山东临淄齐故城出土的汉代镜范进行了收集、整理和研究,对临淄齐故城内的汉代铸镜作坊遗址多次进行了实地调查,并且主持了中日合作项目“山东省临淄齐故城汉代镜范的考古学研究”。通过近十年的调查和研究,初步究明了汉代临淄铜镜生产的年代和产品类型,首次从考古学上确认了一处汉代铜镜产地,证明汉代临淄是当时的铜镜铸造中心之一。与此同时,我们发现汉代临淄产铜镜具有鲜明的地方特色,而这种地方特色主要表现在两个方面。一是产品类型的多样性和阶段性,即西汉初年主要生产各种蟠螭纹镜、四乳弦纹镜、四乳龙纹镜等镜类,后来转向生产各种各样的草叶纹镜,并且尤以四乳草叶纹镜最具代表性。二是临淄产铜镜在风格上具有相当的一致性,即具有独特的风格特征——“临淄风格”。以最为常见的四乳草叶纹镜为例(图一),根据对镜范的详细观察可知,其铸件尽管大小、纹样细部及其配置方式、铭文内容及细部特征等方面多有差异,但在总体上其风格特征具有鲜明的一致性,主要表现为:“镜体大小、厚薄适中,制作精良;纹样结构紧凑,布局疏朗;草叶纹清秀、规整、线条流畅;铭文篆书,字体方正等”(图二)。

基于上述对汉代临淄产铜镜风格的总结和把握,笔者就全国各地出土的四乳草叶纹镜进行了系统的收集和整理,获得了两方面的认识。

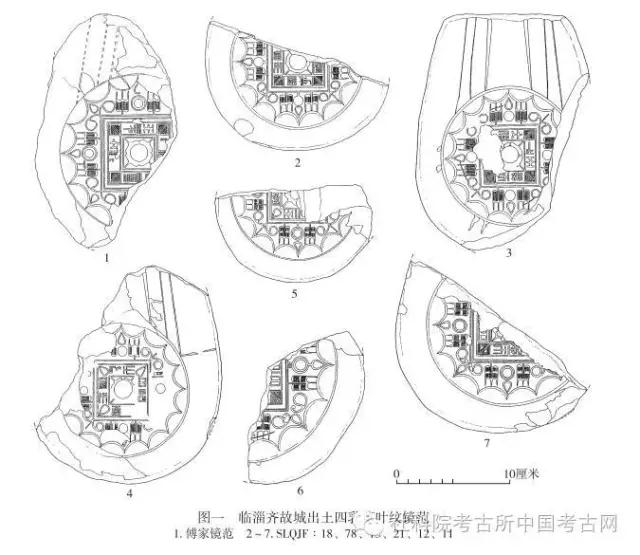

一方面,具有临淄风格的四乳草叶纹镜在全国许多地方都有发现,其发现地点南到广西贺县东高寨、北至内蒙古准格尔旗纳林乡和山西平朔、东北至吉林东辽市彩岚,东起青岛市崂山、西至陕西淳化县西关,可见其分布地域极为广阔。

但与此同时,这种铜镜还是以山东境内发现最多,迄今在临沂、日照、崂山、城阳、胶州、平度、昌乐、潍坊、寿光、青州、淄博、章丘、济南市区 、莱芜、滕州、巨野等地都有出土(图三),其中,仅平度界山1号墓就出土19件,可见无论是出土地点还是出土数量,山东这方面的发现都远远多于其他地区。值得进一步注意的是,即使在山东地区,这种四乳草叶纹镜的发现在空间分布上也相当不平衡,其中又以鲁北、胶东和鲁东南地区,即临淄周边及其以东地区较为集中,特别是临淄地区更为集中,西汉墓葬中不仅普遍有所发现,而且出土数量也多。据2008年的不完全统计,临淄齐故城南郊一带5处墓地发现四乳草叶纹镜60件以上,并且尤以“见日之光天下大明”八字铭类草叶纹镜最为多见,而这类铜镜的铸范在临淄齐故城出土的汉代镜范中也最为多见。与此相反,鲁中南地区则少见,譬如,1998~2000年间在鲁中南地区的滕州、曲阜、兖州、嘉祥等地的8处汉代墓地发掘的1700余座汉代墓葬中出土汉代铜镜55件,其中四乳草叶纹镜仅有滕州封山77号墓出土的1件。

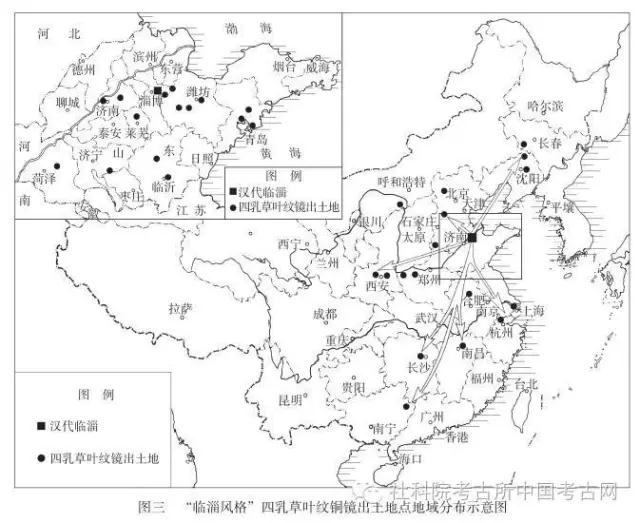

另一方面,有些地方发现的四乳草叶纹镜,虽然在镜背纹样的基本内容和整体结构布局上属于四乳草叶纹镜无疑,但其纹样特征、细部纹样配置等方面与临淄产四乳草叶纹镜明显有别,致使在总体上具有与临淄产铜镜迥异的风格特征(图四,1、2)。

举例说来,湖北荆州高台汉墓出土的1件西汉中期的四乳草叶纹镜(M25:1),镜缘是十六内向连弧纹缘,主纹区饰四个乳丁、桃形花苞和对称叠层草叶纹,方格框四角向外伸出枝叶花苞,铭文为“见日之光,天下大明”八字铭,直径13.8厘米(图四,3),属于典型的四乳对称叠层草叶纹镜。但是,其镜钮为龟形三弦钮,四乳内侧饰变形柿蒂纹,方格框四角饰凹底桃形花苞,草叶纹的叶脉是斜线而不是竖线,铭文字体瘦削而不舒展等,这些特点都不见于临淄齐故城出土的四乳草叶纹镜的镜范上,与临淄地区同类铜镜也迥然有别,具有不同于临淄产铜镜的鲜明的风格特征。

又如,成都羊子山汉墓出土1件四乳草叶纹镜(羊子山C:TB17),其镜缘是十六内向连弧纹,主纹区饰四个乳丁、桃形花苞和对称叠层草叶纹,方格框四角向外伸出枝叶花苞,铭文为“见日之光,天下大阳,服者君卿”十二字铭,直径11厘米(图四,4),其主体花纹及其布局结构和铭文等都属于典型的四乳对称叠层草叶纹镜。但是,其镜钮为龟形三弦钮,四乳内侧有半环形装饰,草叶纹根部饰变形柿蒂纹,叶尖内收,叶脉为斜线,铭文瘦削且不方正等,这些特点同样都不见于临淄齐故城所出四乳草叶纹镜的镜范上,与临淄地区同类铜镜也迥然有别,具有不同于临淄产铜镜的风格特征一目了然。

再如,南阳市宛城区丰泰墓地西汉墓出土的四乳草叶纹镜(发掘报告中的Ⅱ式草叶纹镜)中,M281:18具有鲜明的临淄风格,而M271:2则具有鲜明的蜀地铜镜风格,显然其产地不同(图五)。

这种事例还有许多。因此,“在铜镜传播和流通的研究上,不仅要注意铜镜类型的异同,更要关注相同镜类的不同风格。因为,不同的铜镜产地可以生产相同类型的铜镜,但其风格往往因产地不同而异”。

上述两方面的认识,给予我们两个启示。其一,同一时期不同产地的同类产品之间,存在着不同的产品类型和产地风格,即使同一时期同一类型的产品也具有各自的产地风格。换言之,不同产地形成不同的产品类型和产地风格。其二,不同产地的产品,往往以其产地为中心而流通(专供产品、定向产品等除外,详后),反映在考古学上,就是形成以产地为中心的分布区,其分布密度随着与其产地距离的加大而减小。简言之,就是产地形成产品风格,流通形成产品分布。

如果上述认识符合历史实际,那么我们就可以根据具有不同风格的考古遗物的空间分布状况推定它们的产地。换言之,基于考古遗物风格和分布的产地推定法,即产地形成风格、流通决定分布,根据考古遗物的产地风格和考古遗物的地域分布状况,从而推定这种考古遗物的密集分布区就是其产地所在。这种方法可简称为“考古遗物产地推定法”。

四、考古遗物产地推定法的应用

作为一种研究方法,提出固然重要,但更重要的在于应用。在实践中,应用这种方法推定考古遗物的产地,首先是观察、分析和把握某种遗物的产地风格特征,然后再寻找和分析这种遗物的地域分布状况,最后从两者的结合上推定其产地。于是,考古遗物产地风格和地域分布状况的全面观察和准确把握,便成为科学运用这种方法的关键。

(一)关于考古遗物的产地风格

考古遗物的产地风格,是由若干不同的要素构成的总体风格特征,主要包括器物类型、质地材料、形制结构、尺寸大小、工艺技术、制作技法、装饰纹样(包括铭刻)及色彩等方面的异同,有些情况下表现为大的方面的异同,有些情况下表现为细微方面的异同。举例说明如下。

笔者之所以提出汉代草叶纹镜的“临淄风格”,主要是基于汉代临淄产草叶纹镜与其他地区所产同类铜镜虽然在主题纹样及其布局结构方面基本相同,同属于草叶纹镜的镜类,但其镜钮、草叶纹的形态、装饰纹样细部、铭文字体特点以及纹样的美学表现等诸方面具有其自身特点。同样地,笔者在研究汉代蜀郡西工造的过程中发现,“平壤附近乐浪汉墓出土的3件元始四年漆耳杯外壁的凤鸟纹等,其纹样用粗线条描绘,结构简洁、线条流畅、风格浑厚庄重,都具有鲜明的特点(图六,2),与广汉工官造漆器以几何形图案为主以及供工(图六,1)和考工造漆器凤鸟纹、熊纹等的线条纤细、飘逸秀美等特点明显不同,形成独特的‘蜀郡西工造风格’”。永州鹞子岭2号西汉墓出土的元延三年(公元前10年)和元延四年(公元前9年)“广汉郡工官造”凤鸟纹漆耳杯,不仅与蜀郡西工造明显有别,而且在纹样的细部特征上与供工造也有所不同,具有鲜明的“广汉郡工官造风格”。

有学者将成都羊子山172号墓出土的羽麟纹镜(M172:76)辨识为蜀地产铜镜,主要是基于“镜钮上有棱起的四条弦纹(又可称为“弦纹钮镜”),钮外有三周弦纹,弦纹外有极精美的环纹、羽毛纹、麟纹、云雷纹、涡纹、三角形雷纹等构成的图案,涡纹中心突起成乳丁,图案不对称”等特征,而这些特征又明显有别于长沙等地出土的同类铜镜;同时,成都羊子山出土的一件“心思美人,毋忘大王”铭博局三叠层草叶纹镜,虽然“与西安地区的草叶纹镜相似,但也存在着明显的地域风格,似乎表明它可能是蜀地铸造的,时代应该在西汉中期” 。

有学者在汉代南北之间物质文化交流的研究中,将“江南类型陶瓷器”界定为“两汉时期属于长江中下游及其以南地区烧造的,在质地、器形、装饰等方面具有鲜明的南方地域特色的各类陶瓷产品”,既包括器类上的要素,如“主要以瓿、鼎、盒、壶、罐为主,另外还有少量的钫、瓮、罍、灶、虎子、耳杯等”,也包括器物的整体造型、器耳和器足的形态及装饰、纹样特征及其组合、施纹技法、施釉部位及程度,更包括胎质、釉料及釉色、施釉方法等诸多方面。

有学者认为,汉代的刻纹铜器可分为滇系、岭南系和中原系三类,其中,产地在蜀郡的中原系刻纹铜器,常见器类有博山炉、温酒樽、壶、盆、盘、碗、甑、勺以及动物模型等,“纹饰以云气纹为主,三角锯齿纹为辅,鎏金”。以滇池为中心生产的滇系刻纹铜器,器类以各种兵器为主,而纹饰主要是各种动物形象。

历代古陶瓷尤其是魏晋以后陶瓷的研究中,之所以能够将瓷器区分为不同的窑系和窑口,主要是因为不同的窑系和窑口生产的瓷器产品在器类、器形、装饰纹样及手法、釉料和釉色、胎质等多方面形成了各自的风格特征。

这里举上述诸例,主要是说明两个问题:其一,考古遗物的产地不同,其产地风格必然不同,这是一种客观存在,关键是如何理解和把握其产地风格;其二,在考古遗物产地风格的理解和把握上,一般不是指某一方面的异同,而是指多方面的异同综合构成的整体的风格特征。这是因为,任何一种手工业制品,都是工匠们在一定的自然条件和社会背景下、根据一定的社会需求、基于一定的文化传承、在一定的生产组织中,采用一定的原材料、使用一定的技术等制作而成的,于是,上述诸方面的相同或相似,形成共有的时代性特征;而上述诸方面的差异,则形成特有的地域差异性——产地差异性。无论其统一的时代性还是差异的地域性,都会在产品的各个方面有所表现、有所反映。

这里需要进一步说明的是,产地风格的辨识和把握,应当坚持共时性原则。因为,同类遗物风格特征的不同,有些是同一时期不同产地的差异,但有些是时间不同所形成的,即使同一产地的同类产地也往往因其生产年代的不同而在器类、形态、装饰、技术等方面有所变化,从而形成不同的年代风格特征。因此,只有将同一时期的同类产品进行比较,才能准确把握其不同的产地风格。

(二)关于考古遗物的地域分布

考古遗物的地域分布状况,是这种产地推定法的另一个关键。关于地域分布状况,既包括出土地点的分布密度,也包括出土遗物数量的多少。一般说来,一种考古遗物的分布区,大致可分为密集分布区、中密度分布区和一般分布区等三个层级。譬如,就前面所论临淄产四乳草叶纹镜的分布来说,临淄及其附近地区为密集分布区,山东地区尤其是鲁北、胶东和鲁东南地区为中密度分布区,而其他地区可视为一般分布区。当然,在有些情况下,由于出土资料的限制和数据统计的不足,往往难以将这三个层级的分布区比较明确地划分出来,但根据其地域分布状况,同样可大致推定其产地。举例说明如下。

有学者在三国两晋南北朝时期铜镜的研究中,曾把内行花纹镜(即“云雷连弧纹镜”)、变形兽首镜和“位至三公”铭夔凤镜等视作汉末、曹魏和西晋时期中国北方的铜镜,并且认为其产地可能与洛阳有关,主要是因为,洛阳一带发掘的汉末和曹魏时期的墓葬所出铜镜中,“内行花纹镜和变形兽首镜数量最多----洛阳西晋墓出土的许多铜镜中,‘位至三公镜’约占总数的三分之一,居第一位”。

有学者之所以认为“从东汉中期以降,直到两晋南北朝,中国的各种平缘神兽镜始终是南方长江流域的产品,不是北方黄河流域的产品”,主要是根据其出土地点基本上分布在长江流域及其以南地区,因为40多个出土地点“都在当时吴的境内,完全足以说明它们是吴镜无疑”,而“吴镜是指建安元年(196年)至吴天纪四年(280年)的八十五年间在江南地区所制的铜镜”。至于其具体的产地,据推测是山阴和武昌,即今浙江的绍兴和湖北的鄂城。至于洛阳一带发现的为数不多的平缘神兽镜,“完全可以认为是从南方的吴地输入的”。

有学者对安徽萧县汉墓出土的陶瓷器进行了系统考察,将“两汉时期在江东地区烧造、并广为流传的具有鲜明特色的陶瓷产品”(尤以高温钙釉器为特色)称之为“江东类型陶瓷器”,进而指出,“这些钙釉器的釉色主要是青绿、黄绿和绿三种,施釉部位多为器身上半部从口部至腹中部的位置。无论器形、装饰都和江东地区流行的钙釉器的风格完全一致,推测均应属于从江东地区输入的产品”。其主要依据是因为江东地区是这种风格的钙釉器的密集分布区。譬如,在杭嘉湖地区西汉时期的墓葬中,普遍“以高温釉陶鼎、盒、壶、瓿”作为随葬品,尤其是在安吉、长兴和湖州等地,这种高温钙釉器更是出土数量众多,出土地点分布密集。

有学者曾就汉代錾刻花纹铜器进行系统研究,认为这种汉代新兴的錾刻花纹工艺,“多饰于薄胎青铜器上,在铸造的铜器外表,用坚硬而精细的金属工具,錾刻和镂刻出繁缛细致的几何纹样和动植物图案,使该器显得特别精美华丽。这类铜器包括盛食器、饮食器、熏炉、灯具等,都是居室的日常用器,偶尔也有动物塑像等摆设品”,其产地“是在我国南方的岭南地区----尤其是广西东南部,应是汉代錾刻花纹铜器的制作中心和主要产地”。该学者关于其产地之所以做出这样的判断,主要是因为这种铜器虽然在广东、云南、贵州、湖南、江苏、江西、江苏和陕西等地有所发现,但其发现地点“主要集中在广西东部地区,尤以合浦、贵港、梧州三地汉墓中出土最多”。从这种铜器的地域分布看,桂东南地区是其密集分布区,岭南地区是其中密度分布区,其他地区为一般分布区,因此,将这种铜器的产地推定在桂东南地区,是言之有据的。

应当指出的是,在考古遗物地域分布的观察和分析上,有两个问题值得注意。一是既要关注其出土数量,更要关注其出土地点的数量和分布。因为,尽管两者直接相关,但出土地点的数量和分布,更能反映出某种遗物使用的普遍性,更有助于其产地的判定。二是无论出土地点的数量还是出土遗物的数量,都不可能是一个绝对的数值,即使有一定的数值也是某一时间点的数值。因为,考古发现是一个不断变化的过程,并且不同地区之间的考古发掘、考古资料的公布等都具有不平衡性,随着考古发掘的进展,两者的绝对值往往发生变化。因此,一方面关注同类遗物在不同地区之间的数量比例关系,另一方面关注不同地区同类遗存考古发掘的多寡状况,对于我们据此科学推定考古遗物的产地,是必要的。

(三)关于考古遗物的产地

就考古遗物的产地来说,“产地”是一个内涵明确但外延比较宽泛的概念,实际上包括不同的层级。一般说来,由小到大大致可分为四个层级。

第一个层级,也可称之为“作坊层级”或“工场层级”,指某种考古遗物的具体生产作坊或工场。譬如,带有“蜀郡西工造”铭刻的汉代铜器和漆器,带有“阳一”、“河三”等铭文的汉代铁器等,都可以确定其具体的作坊或工场;手工业作坊遗址发掘出土的该作坊的产品类遗物,如瓷窑址中的瓷器产品、制铁工场遗址出土的铁器产品、铸钱作坊遗址出土的钱币等,当然可以确定它们的制作工场或作坊。但一般说来,运用这种基于风格和分布分析的考古遗物产地推定法确定到具体的作坊或工场,是比较困难的。

第二个层级,即小区域层级,也可称之为“聚落层级”或“城镇层级”,指生产某种考古遗物的聚落或城镇。譬如,本文所论临淄风格的四乳草叶纹镜,其产地是汉代的临淄城。又如,魏晋以后的历代瓷器研究中,有些考古发现的瓷器,其产地也往往可以推定到某一城镇或聚落及其附近的窑址。

第三个层级,即中区域层级,是指某种考古遗物是产自某一地区,而这个地区是由若干聚落或城镇构成的一个地理空间范围,并且这个范围往往难以明确界定。譬如,汉代錾刻花纹铜器的产地被推定为“广西东南部地区”,汉代江东类型高温钙釉陶瓷器的产地为“江东地区”等。

第四个层级,即大区域层级,是指某种考古遗物是一个大的地理空间范围内某地的产品,但其具体的生产地点和小地区未能确定。譬如,前述汉末魏晋时期“位至三公”铭夔凤镜的产地被推定为“中国北方”,各种平缘神兽镜的产地被推定为“南方长江流域”等,至于它们究竟产自哪一个小地区或哪一个城镇,尚不能推定。

从研究的实践来看,运用考古遗物产地推定法进行产地推定,上述第一个层级是最为理想的,但难度大;重点是第二个层级和第三个层级,即将其产地推定到具体的聚落或城镇,以及某一范围较小的地区;推定到第四个层级比较容易做到,但其学术价值不及前三者。

这里需要补充说明的是,根据考古遗物的产地风格和地域分布状况推定其产地的过程中,还需要把这个“产地”是否具备制作和生产这种产品的自然资源条件、文化传统、技术条件、社会环境等因素考虑进去。如果具有某种产地风格的考古遗物在某地集中出土但这个地区又不具备生产这种产品的客观条件和可能性,那就应当考虑这种产品是从外地批量或大批量输入而在当地销售和使用的可能性了。

(四)其他相关问题的说明

关于考古遗物产地推定法的运用,除上述关于产地风格、区域分布和产地的说明之外,还有几点需要进一步说明。

首先,是同一产地不同作坊之间产品的风格异同问题。从哲学上讲,共性存在于个性之中。同一城镇或同一区域内的不同作坊之间,其产品风格往往会有所差异,但同时它们之间又往往有明显的共性,也正是不同作坊之间的共性,形成一个城镇或聚落乃至一个地区的总体的产品风格特征。因此,考察不同作坊之间产品的风格特征,需要对各相关作坊的产品进行全面比较,从而认识不同作坊产品的个性风格特征;考察一个城镇或聚落的产品风格特征,需要对若干作坊的产品进行全面综合分析,从而归纳出它们的共性特征。考察一个地区的产品风格特征,同样如此。

其次,是由于文化交流、技术传播乃至工匠迁徙所出现的产地不同但风格相似的问题。的确,由于文化交流和技术的传播,一地(文化或技术输入地)会出现与另一地(文化或技术输出地)风格相似的产品,这在古代社会是一种常见的现象。由于工匠从一地(迁出地)迁徙到另一地(迁入地),迁移的工匠也往往在迁入地制作与迁出地风格相似的产品,这也是古代社会常见的现象。对于这种风格相似的产品,经过全面、细致的比较观察,还是可以将它们区分开来的。因为,就文化影响和技术传播的情况而言,由于其制作者不同以及其他方面的诸多不同,文化或技术输入地的产品与输出地的产品无论如何都会出现明显的不同。譬如,安徽萧县等地汉墓出土陶瓷器的研究表明,皖北地区在输入的“江东类型陶瓷器”影响下,当地也模仿这种外来的高温钙釉陶瓷器烧制泥质陶器和低温铅釉陶器,并且在器类、器形和花纹等风格上非常相似,但当地的仿制品“与被仿制的江东类型的同类器物之间还存在不同程度的差异”。又如,有学者之所以将日本发现的三角缘神兽镜认定为东渡倭地的吴国工匠在日本制作的,其主要论据,一方面是这种铜镜的主要特征、主题纹样及其结构仅见于三国时期吴地的铜镜,另一方面是它们与三国时期吴地的同类铜镜又有着明显的差异,如“在中国发现的各种铜镜上,都没有日本三角缘神兽镜上常见的笠松纹”等。再如,笔者之所以认为韩国上林里发现的所谓“中国式铜剑”是战国时期东渡朝鲜半岛的吴越铸剑工匠在当地制作的,重要的原因是,尽管它们与东周时期吴越式铜剑非常相似,但在合金成分、尺寸大小、重量等诸多方面又明显不同。总之,由于文化交流、技术传播乃至工匠迁徙等原因造成的产地不同但产品风格的相似,经过缜密分析,一般说来还是可以认识其产地风格的。

最后应指出的是,任何一种研究方法,都有其特定的应用范围,换言之,都有其科学性,但同时也存在一定的局限性,基于风格和分布的考古遗物产地推定法也不例外。因为,就古代手工业类型来说,大多是面向一定地域内社会各阶层的一般性手工业生产,但同时也存在着面向特定社会阶层或特定人群的“专供生产”、面向特定地域和人群的“定向生产”等。商周时期的王室手工业、汉代的皇室手工业以及明清时期瓷器生产中的“御窑”等,其产品一般不作为普通商品进入市场流通,而是专门供给特定社会阶层的“专供产品”,因此,对于这类手工业的产品,一般不适用于这种考古遗物产地推定法。

举例说来,东汉时期的“广汉西蜀纪年”铭铜镜,其产地是当时的广汉郡,并且可能是工官的产品,但考古发现的“广汉西蜀纪年镜没有一面确证是出土于原产地及其附近的,相反出土地点明确的几面均见于他处,特别是洛阳和南阳出土有几面”。明清时期设在景德镇的御器厂,其“任务是烧造官窑器供宫廷使用,包括朝廷对内、对外、赏赐和交换的需要” ,而不能作为一般商品进行买卖。很显然,具有专供生产性质的工官作坊的产品,基于风格和分布的考古遗物产地推定法是不适用的。宋元明时期,福建、广东沿海地区专门烧制外销瓷的瓷窑,尤其是明清时期专门烧造欧洲定制瓷器的瓷窑,其产品一般不作为普通的瓷器在产地附近乃至国内销售,而是定向海外乃至某一海外国家或地区销售的“定向产品”,因此,同样不适用于这种考古遗物产地推定法。

总之,这种考古遗物产地推定法,对于作为商品的手工业产品、大众性劳动工具和日常生活用品的产地推定,是最为适用和有效的;而对于古代手工业的专供产品、定向产品以及具有特定用途的器具或工艺美术品的产地推定,一般来说是不适用的。

五、结 语

基于风格和分布的考古遗物产地推定法的基本原理及其运用中的有关问题,上文进行了简要、系统的说明。这里需要指出的是,一方面,作为一种方法,提出和构建当然是重要的,但在运用的实践中不断加以完善,同样是重要的。这种考古遗物产地推定法亦然。另一方面,在考古遗物的产地研究上,任何一种方法都有其局限性,因此,需要多种方法的综合运用和相互印证,尤其是与科技考古方法有机地结合,更值得提倡。

考古发现是一个逐步增加和积累的过程,而对考古发现的认识也是一个逐步深化的过程,这是考古学突出的学科特征之一。因此,考古遗物的产地研究,同样是一个逐步深化、逐步具象化的过程,需要长期的积累和长期的努力。

考古遗物的产地研究,其重要意义不仅仅在于考古遗物产地的确定,而是以此为基础并结合考古遗物的地域分布和使用人群等信息,考察当时物品的生产、流通和消费,进而考察当时人群的移动和人员往来、不同地区间的经济和文化联系、交通状况等社会问题。因此,考古遗物的产地研究,在考古学研究中尤其是根据考古资料阐释古代社会经济生活和文化变迁中,具有不可或缺的基础性地位和作用。基于风格和分布的考古遗物产地推定法的提出和应用的意义,也正在于此。

附记:本文插图由李淼同志协助制作,谨此致谢!